Luís Carmelo no Hoje Macau (23 Julho 2021)

«O homem caminhava todos os dias para o fundo da antiga pedreira onde não havia ninguém. Fazia disso uma missão, uma prédica ou um sermão a sós que resgatava do eco em cadeia que advinha das profundidades, sempre que se movia com a presteza de um felino. Levava consigo vários cadernos e enchia as folhas com traços que reproduziam os vestígios da violência com que os blocos de mármore tinham sido atingidos durante anos. Poliedros incompletos, rectas quebradas, rectângulos fugidios, extractos lascados, cubos torcidos, triângulos dobrados, texturas fendidas, curvas desfeitas, linhas pendidas, pontos soltos e arestas arruinadas. No fundo de tudo, uma água verde, vagamente turquesa ao centro, definia a alma da imensa cúpula invertida.

Meses e meses de prospecção e de desenhos fizeram com que o homem percebesse que esta ferida gigante se movia. Era um tectonismo lento que emprestava ao vale da pedreira uma locomoção de carrossel, uma suave translação.

Quando chegava a casa, revia a evolução dos desenhos em certas secções e tornava-se claro que os traçados reflectiam um movimento circular. Numa mesma parede – que descia a mais de cem metros até à base, – os mesmos contornos ora se concentravam numa dada direcção, ora irradiavam, ora evidenciavam estranhos paralelismos. O homem tomou a sério estes avisos e agiu em conformidade como se fosse uma prece plagiada. Reuniu amigos há muito tempo afastados, dispersou pensamentos terríveis, mas manteve-se sempre distante do mundo como se ambos fossem rasgos paralelos. Até que, um dia, descobriu a fenda e se maravilhou.

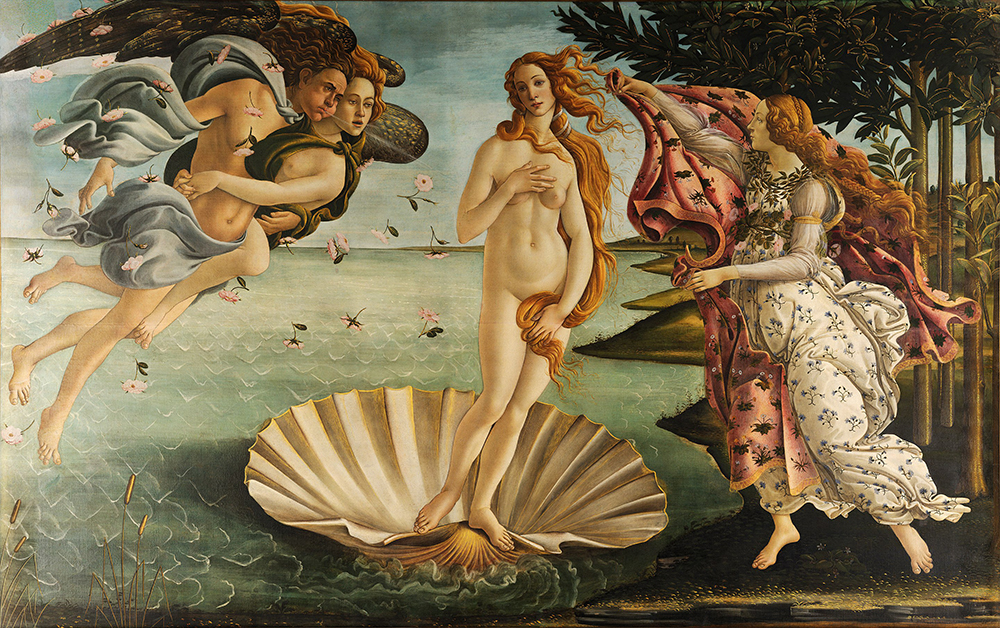

Entrou pela estreita fenda com dificuldade, pois foi preciso entrar de lado com os membros afastados e a cabeça inclinada copiando a pena de pavão de Krishna. Sem que o pudesse prever, viu-se subitamente no fundo de um mar de água muito densa e foi preciso nadar até à superfície para poder voltar a respirar. Pelo meio desvendou um navio afundado, preso entre rochas, taludes e algas de cor azulada. Regressou para rever a embarcação e imediatamente descortinou o estranho habitáculo. Atravessou as portadas hidráulicas, penetrou na câmara pressurizada e sentiu o que seria a gravidade zero. Deslizou ainda pelo ar, flutuou como uma raia e na sua frente sonhou ter visto uma mulher louca, parecida com lady Macbeth no início do quinto acto quando não pára de repetir que “o inferno é sombrio”.»