Valério Romão no Hoje Macau (13 Novembro 2021)

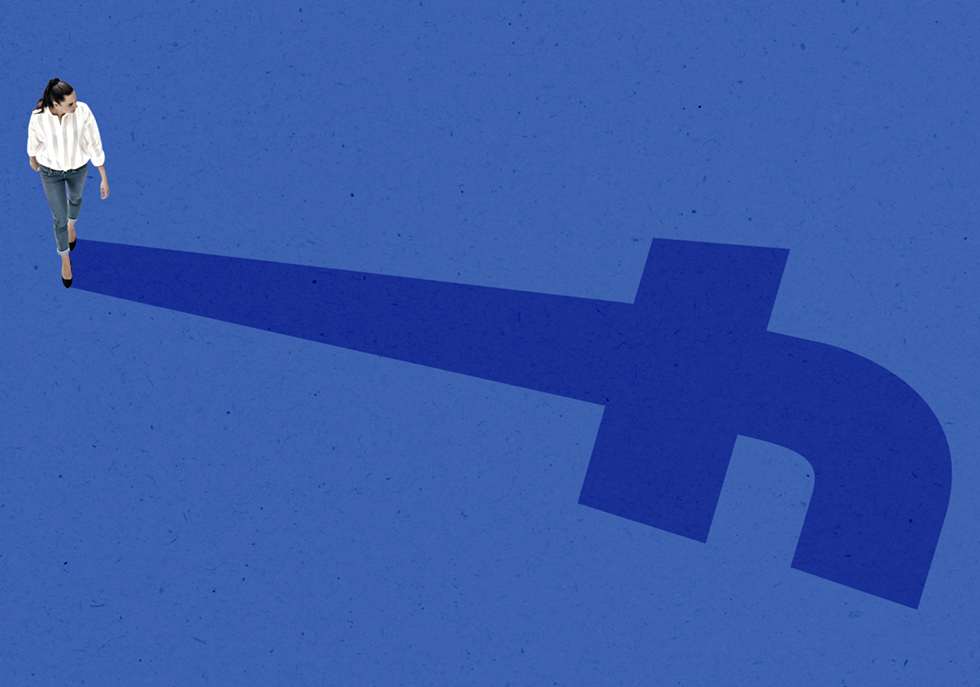

«Recentemente decidi fazer uma pausa. Desliguei o Facebook uma semana e, quando o voltei a reactivar, passei a ir lá muito menos vezes e a demorar-me pouco tempo em cada visita. O modelo de negócio do Facebook é basicamente o mesmo que o do Google: maximizar o tempo de estadia do utilizador para desse modo incrementar tanto quanto possível a quantidade de anúncios que vê e em que clica. Não interessa propriamente se o utilizador fica mais tempo ou volta mais vezes por causa dos gifs de gatinhos ou da desinformação acerca das vacinas. Há oitocentos mil engenheiros, sociólogos, psicólogos comportamentais e especialistas de áreas por categorizar cuja missão na empresa é fazer com que cada utilizador passe o maior tempo possível ao ecrã do telemóvel. Desde que seja a fazer scroll no feed, pouco importa o conteúdo.

E eu estava a passar muito tempo no Facebook. O algoritmo é exímio a fazer-nos perder tempo. Desperta em nós a ansiedade de estarmos a perder qualquer coisa de terrivelmente importante – não estamos – quando nos afastamos do ecrã. É uma noção difusa, pois o «importante» aqui traduz-se na sensação de que na nossa ausência acontecem coisas que de algum modo aproximam as pessoas que a elas assistem e interagem com elas – botando likes, partilhando-as, etc. É um problema de comunhão, empatia e identidade. Um tipo gosta de se sentir compreendido, respeitado, admirado. Gosta de se sentir parte de qualquer coisa. O Facebook e a sua legião de programadores e cientistas consegue transformar – admiravelmente – aquela salganhada de conteúdos numa constelação de sensações capazes de criar um sucedâneo de sentido e de comunhão. »