João Paulo Cotrim, no Hoje Macau (2 Junho 2021)

«Horta Seca, Lisboa, quinta, 13 Maio

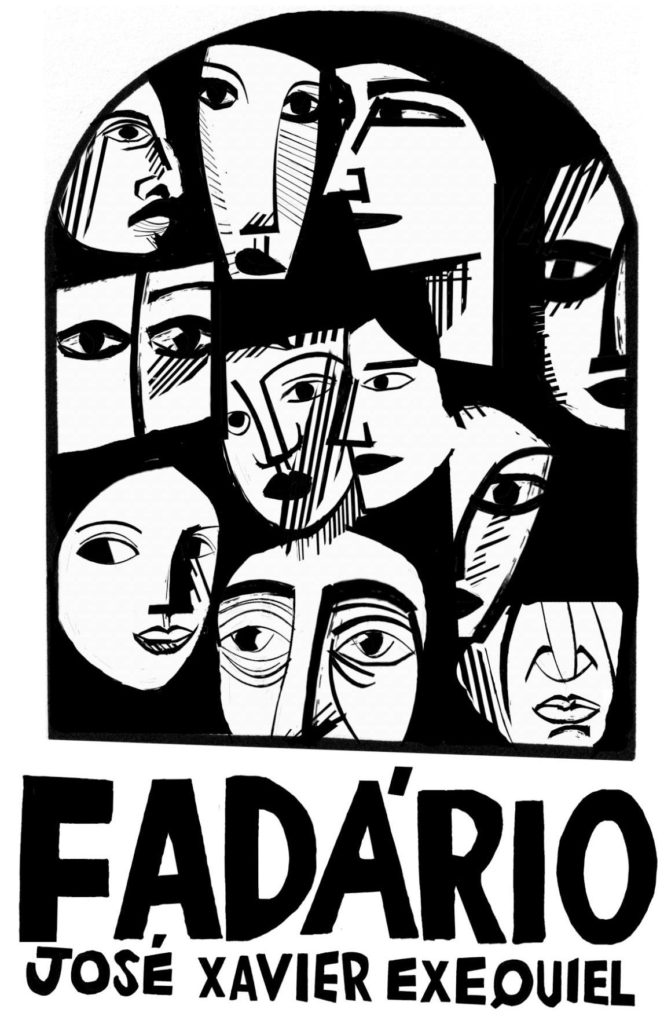

Da primeira vez que li, há umas valentes décadas, este «Fadários», então com outro título, achei-o disperso, algo perdido no que trazia por contar, grávido de todos os «roman noir» e «crime novel» e neo-realistas de pendor surreal lidos à lupa pelo mano José Xavier [Ezequiel]. E soltando como perfume aquele negrume habitual, o melhor amigo do homem lúcido de tão perdido. Ou vice-versa? Agora celebro-lhe esse espalhamento, o sopro com que molda personagens em debandada de si próprios. Se a vida é beco sem saída por que raio nos consumimos em busca de sentidos, proibidos, obrigatórios, para lá dos cinco, antes do significado, além do fado? Ontem como hoje noto nele um levantamento das linguagens, as da língua e do corpo inteiro, que nem halteres ou navalhas, à maneira de Nuno Bragança ou, está claro, de Dinis Machado. E com fulgor que encandeia. Ora o palco só podia ser o Bairro Alto e algumas aortas das bordas, sendo como era o coração profundo de Lisboa. E não havia outra cidade. Nem outras passagens além dos bares. De súbito, sinto o tempo a pesar enquanto converso com a Elisabete [Gomes] por causa das capas, que nesta colecção oscilam entre paisagem e rosto, ainda que em um caso ou outro, a cara se faça lugar. O Bairro foi para mim sinónimo de noite e de conquista, de autonomia e aventura, não este dado adquirido do entretenimento óbvio e da turistagem feroz. Não havia multidões na rua, antes indivíduos espalhados ao comprido no consolo acre da serradura vomitada das tascas e dos bares. A capa deste romance mais negro que a noite escura poderia bem evocar as portas, os riscos de luz, mas não as multidões. Algures na página está hipótese entretanto trocada por outra mais forte (não liguem às gralhas que era esquisso), que faz do balcão o lugar-comum, mas agrada-me por demais o expressionismo destas cabeças perdidas.»