João Paulo Cotrim no Hoje Macau (28 Julho 2021)

«Horta Seca, Lisboa, sexta, 16 Julho

Que esconde uma montra? Percorro a página de abertura do sítio e vejo como vem sendo parca a colheita, que nunca foi dada a abundâncias. Logo os restos de sangue camponês encontram razão nas vicissitudes do tempo, cargas de água e sol abrasador ou aquele nevoeiro que se abateu sobre o mundo e as vontades. O bom agricultor sabe ler a meteorologia, até a atmosfera da desgraça, pelo que não será apenas por isso. Onde se conservam as sementes adiadas, em que compostagem os apodrecidos? E as sombras, que celeiro bojudo as mantém na boa temperatura? Tanto por enfrentar e as ferramentas ferrugentas, rombas, quebradas…

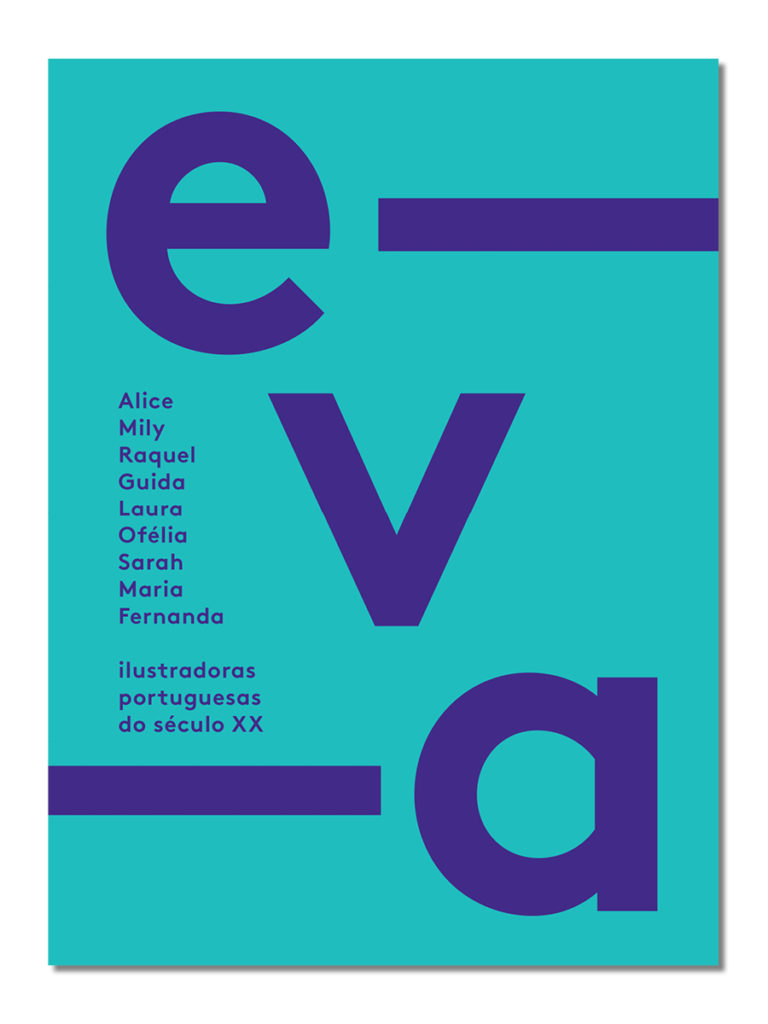

O conforto de uma côdea surge de volumes como este «Eva – Ilustradoras Portuguesas do Século XX», aliás no seguimento do «Tom», com grafismo que se vai tornando assinatura (algures na página uma capa) e que celebra a letra em entrada para exposições portáteis que andam por aí nas mãos e olhos de quem as agarrar. O Jorge [Silva] continua, aqui e ali a convite de instituições, a fazer do seu hobby uma vocação, de um interesse pessoal autêntico serviço público. Ao contrário de tantos respigadores, ele pensa o que vai recolhendo quando o oferece em livro. (Em mercado drogado em novidades, desaconselham-se indícios que datem a obra. Caiu em desuso a classificação de catálogo, para que o livro não fique preso a uma circunstância.) Neste caso, que esteve patente na Casa da Cerca, em Almada, o ar dos tempos soprou-lhe por tema o feminino. São nove os nomes primeiros (Alice, Mily, Raquel, Guida, Laura, Ofélia, Sarah, Maria e Fernanda), quase todos bastante conhecidos, mas manda o habitual que se conheça mais o nome (vagamente) que a obra (minimamente). Esta sistemática recolha do esquecimento traz consigo invariável motivo de espanto. Para além dos costumes citadinos, os da alta burguesia e os da mítica ruralidade, de uma infância não menos mítica, encontramos representações da mulher que escapam ao lugar-comum e intenso trabalho plástico. Um bálsamo, as expressivas interpretações de Maria Keil para «Folhas Caídas», do Garrett.

Estonteantes, as composições e as poses e os rostos de Guida Ottolini para a capas da revista «Eva». Melancólicas, as formas de Mily Possoz, que vão do minimal ao colorido solar, passando pelo quase cubismo em ponta seca. Postas as lentes de aumentar da actualidade, o Jorge não hesita em sublinhar na contra-capa: «apesar das contingências da sua educação escolar e familiar, e do expectável papel que a sociedade patriarcal lhes reservava, muitas mulheres conseguiram afirmar um percurso ou uma carreira como ilustradoras editoriais, realizar uma obra inspiradora e inspirada nas vanguardas dos movimentos estéticos e pugnar por um papel igualitário na sociedade do seu tempo.»

Tendo a achar, a partir de testemunhos, que muitas vezes se tratou apenas de viver as possibilidades ao máximo. Com o que tal significa sempre ignorar com sobranceria o impossível anunciado, imposto, palpável. Surge até como metáfora esta brincadeira à la Silva com o código de barras. A imposição logística de um pequeno indicador de (quase) identidade, sobretudo, preço e arrumação, transforma-se em pretexto para modular formas. Ao limite.

São Cristovão, Lisboa, terça, 27 Julho

Tem andado um rio entre nós, pelo que há muito me não encontrava com o Paulo [José Miranda], para acerto de agulhas e apanha da notícia madura. Acompanho nestas páginas e às terças o seu excêntrico contributo para a letradura, não apenas com títulos – entre o doce e o estridente –, mas também com – e tal não será para todos – autores que suscitam a busca dos sequiosos leitores. Vale volume, pelo que comecem os trabalhos de apuro e enxertia! Em 2022, arredondam-se datas e soam já projectos pelo que temos de pensar em arredores para o centro que será, para nós e todo sempre, o livro. E a poesia. Passámos pelo futebol e, pour cause, um verde branco, antes de nos atirarmos ao tinto e às mudanças, que serão apenas de geografia. Apenas? Sim, quando os passos são no caminho da conversão, ao encontro de si mesmo, o exacto lugar não interessa por aí além. Mal lhe falei de novidades traduzidas, tomei nota da sua surpresa por publicarmos traduções. Se nem os casa conhecem os cantos às lombadas… Quedámo-nos em princípio muito inicial e prometedor de romance. O Paulo gosta de ler excertos em voz alta e eu de o ouvir. Não que me concentre, antes me faz andar por lugares. Lá foi o olhar subindo e descendo a estreita e geométrica escadaria que se estende entre azuis à nossa frente, Tejo em cima e céu em baixo.

Calcutá, Lisboa, terça, 28 Julho

Estão elencadas, e não apenas pelos profissionais do contratudismo, as fraquezas dos festivais literários: a vacuidade das ideias distribuídas, a claustrofobia dos temas e editoras dominantes, o espectáculo das vaidades, a promoção da leitura reduzida ao culto do autor, a dislexia entre performance pública e qualidade de escrita, a insistência em um só modelo de conversa pequena perante plateias enormes, etecetera. Ah, e o excesso de festa! Cultura não condiz com alegria, coisa de entretenimento. (O que para aí vai, aliás, de confusão entre uma e outro.) Por princípio, não nos negamos aos ditos. Para o melhor e o pior, são encontros. Quando solicitados, participamos muito para além das nossas possibilidades (e da nossa capela). Nem sempre com bons resultados, nem sempre recebendo o devido tratamento.

Anuncia-se o regresso do Folio, sendo caso particular. Antes mesmo dos dias concretos e definidos de Óbidos, tratamos de pôr mesas de tal modo cubistas que não sei como os copos e os pratos e as vozes e o resto de estar à mesa se aguentam. Com a Raquel [Santos] e o José [Pinho], além de ocasionais convidados, pintamos assim festival dadaísta e muito particular de leituras ao ouvido e absurdas encenações imersivas, projecções holográficas de autores queridos e outros, jogos de sociedade a partir das sinopses, combate entre badanas, intervenções relâmpago de poetas patafísicos, disparates épicos de par com ambiciosos centros de experimentação, enfim, ideias, planos, propostas, esboços e delírios. Não podia ser de outro modo, da gigantesca lista riscada nas toalhas de papel apenas se cumprirá à risca uma sensata e mínima parte, mas a discussão, o gargalhado, a criação bruta, o dito e o pensado, faz com que se cumpra logo ali algo de essencial. Para mim, o resto será sobremesa.»