O poema Mymosidades é um declarifesto que evoca a comunidade literária e lúbrica que se reunia no café-restaurante ‘Mimosa do Camões’ durante a segunda década do século. Trata-se de um texto que foi escrito sobretudo para ser dito e que recupera dados biográficos do autor misturados aleatoriamente com a respiração que lubrificava a vida da tão saudosa tertúlia dos mymosos da abysmo e seus adjacentes. O dactiloescrito original, no exacto dia da primeira leitura pública, foi oferecido a Isaque Ferreira e acabou dando origem à editora Nova Mymosa em Abril de 2015.

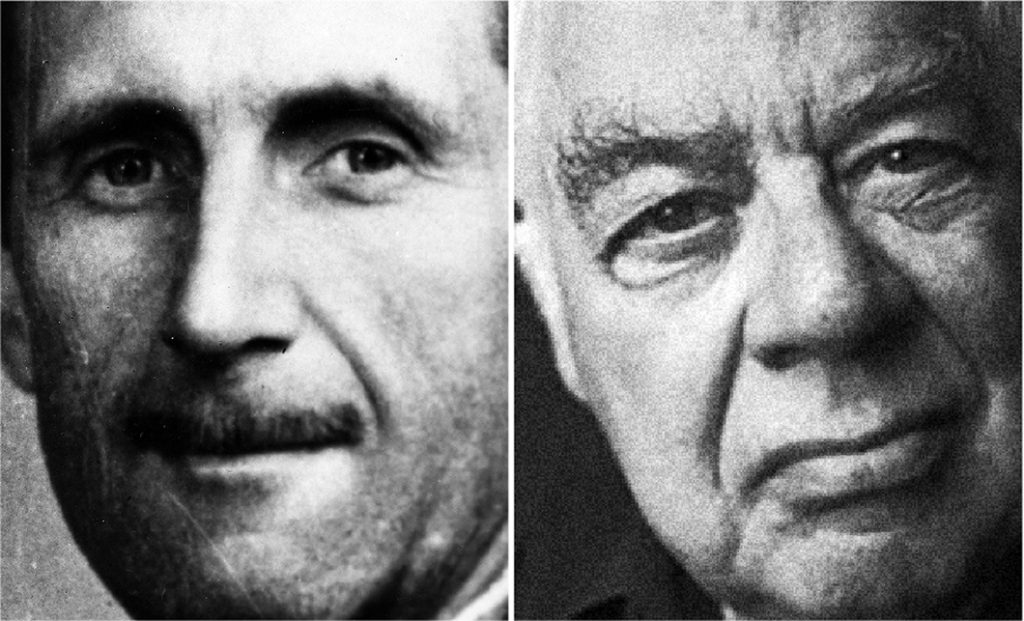

Luís Carmelo

Acorro ao dia em que parti, porque há sempre um resto de tédio

para atear os passos e incorrer na escuridão.

Subo de asas para perder a bússola e cegar as certezas. Há ilusões

que grasnam, penas que arrastam horas vazantes.

No percurso, sei que todas as setas domesticarão o fundo das águas.

Invento uma mão cheia de deuses sobre os azulejos que dão a volta ao balcão

como se há muito me esquecesse da carne crua dos arenques.

É verdade que o presente é um olimpo a desfazer a espuma nos lábios,

talvez um estuário ou a cona de onde surgiu a cabeça e a maré a gritar a forma do

ângulo raso.

Do mar chegam os rios e dos rios chegam as nascentes e das nascentes

chegam os harmónios e os nomes grandes como Adérito ou Horácio que engendram

a teoria das cordas e o chouriço de sangue a planar entre os lodos.

Teria segredado a voz do mar

que era para sempre o berço de todas as espécies de brancura,

fossem peixes, apocalipses de três ou sete céus ou simples miniaturas mentais.

Caminho (a sucessão dos dias e das noites é um navio a arear as pratas do tempo)

e há restos de bicicletas adormecidos no lodo. Fechaduras partidas, pulseiras,

porcelanas sem ordem, náufragos sem corpo.

Levo a sombra sob as águas

para aprender a brilhar na ferida exposta que aviva a cor sépia do retrato

(por vezes penso que um cais

é o lugar que recebe esqueletos aos saltos para que o enjoo possa

ser um eclipse sem dor).

Teria segredado que uma ausência é um verbo.

Qualquer coisa de imprevisto que aconteça ao guarda-redes

desprendendo-se do nada, içando memórias soltas e colando-se à trave

que é o tempo da estação e dos frutos da época.

Via a bola a saltitar à volta do balcão onde deslizam os copos

e alguns guindastes que afastam as imagens das suas coisas.

Levo a sombra entre os vestígios que descem a idade.

São buracos sem cor que estremecem o tempo.

Ao fim e ao cabo, todas as horas são a giesta imobilizada por onde caminho,

afastando dos olhos as redes, as algas e a luz intensa dos minotauros negros,

Ao fim e ao cabo, todas as horas

trocam os passos incertos por uma matemática líquida e em estado puro.

Teria segredado que existe uma secreta morabeza no passeio onde eles continuam a fumar

para dizer devagar como se ama ao longe.

A calçada portuguesa foi inventada

para atravessar torreões nocturnos e glosar as passadas dos gigantes e a morte dos Granjas.

Mas é nos azulejos da sala e no cheiro da mostarda que está o iceberg do caminho.

Um corpo é um buraco no gelo: um fio ou um cabo de aço

que vê nos outros corpos a sua lança em sangue.

As pernas rememoram o fôlego e lembram-se por vezes da esquina

em que, de vez, incorri na escuridão.

Nunca soube como pronunciar ou segredar esse gesto em que incorri e, no entanto,

tenho à minha volta a mesa dos deuses que conhecera, sem o saber,

quando subia pela mata de asas estriadas para perder a bússola e cegar as certezas.

Cegar as certezas e as setas que me dizem em holandês o fundo das águas e a marmelada vã

de que são feitos os moinhos azulados de café e todos os outros que fazem rodar

a paisagem, os girassóis, as hélices e algum papel vegetal que seja capaz de amadurecer

os barcos em miniatura como se neles se acasalassem figuras esguias,

salsichas, porventura.

Teria segredado que acrofonia é a guerra entre irmãos do mesmo som.

Aqueles que decompõem a música como quem cai desamparado

junto à máquina do multibanco.

Levo a sombra sobre o cemitério que era um quadrado com muros, uma ilha.

Bebíamos cerveja gelada em frente aos ciprestes que saíam da água como mastros.

E eu apontava para longe na direcção dos monossílabos.

Era Verão.

Um verão de cerejas e ela caía da ponte como uma tira de cartolina lustrada.

Por isso, também, mantenho a convicção que do mar chegam os rios

e que dos rios chegam as nascentes

e que das nascentes chegam todas as fransciscanas.

E que nas letras em forma de quilha ou de forquilha,

como mimo, Eliane ou abysmo, se engendram teorias e morcelas metafísicas ao lume,

e ainda os quadrados negros e brancos do varandão que levitam entre a neblina apressada.

Teria segredado o caminho estreito que atravessa o fundo do canal (é dia de mercado)

e do outro lado, onde os veleiros se confundem com os estendais e com os toldos e com outras formas de dizer adeus,

acendem-se os despojos das garrafas e os carrosséis despertam palavras de ordem.

À volta da mesa empurram-se pimentos incolores, primem-se os botões dos telemóveis

e abrem-se confissões. São jarros à espera da floração.

Esperamos que a comida esteja pronta.

Era a vez de entrar na cozinha e de espreitar os alquimistas a dançarem na cisterna.

A tarde corria de mansinho e havia histórias espalhadas nos assadores que provinham

do quase nada que ia sobrando dos olhos verdes do cabrito

que continuava deitado na travessa e que ungia a pele das coxas mais abaixo

sob o tampo das mesas, entre o vendaval, as tentações e a omolete queimada.

Talvez porque fosse sexta-feira santa, dia de grelhados, e o ministério em frente

estivesse a arder (porque um fim de tarde está sempre a arder).

Contámos muitas histórias sobre ladeiras e as cabeças húmidas dos sargos.

Que fora a última vez que descêramos pela ladeira, embora, sempre que a descêssemos,

fosse a última vez.

Que fora o último dos sargos, embora sempre que os comêssemos,

fosse a última vez.

Estávamos tão certos da força da gravidade,

porque esse momento único se reflectia em si mesmo

como as águas-furtadas espelhadas nas poças da chuva

onde também caem as beatas, os murmúrios e os nomes inclinados que têm tatuagens com a forma daquele cubismo da Assíria que assopra frases veladas e sincopadas.

Acorro ao dia em que parti,

porque há sempre um pé direito que espera não terminar ao nível dos estuques do tecto.

É preciso atear as alturas e condimentar a escuridão.

Deixámos o tema das ladeiras e foi então que alguém disse que

existe uma secreta morabeza no passeio onde eles ainda continuavam a fumar.

(havia grades, daquelas das manifestações, que tinham sido levantadas no ar

e um homem com o mundo a tiracolo dizia que era um caracol general,

um rasgão aberto na barriga por onde tinha saído imune com um copo de gin

a dançar entre as mãos)

A morabeza é uma esfinge sem rosto que espalha o cheiro do rosmaninho,

enquanto nos sentamos ao vento,

de costas voltadas para os quatro pontos cardeais.

Eu escutava a definição como quem rema um rio inteiro, desses que chegam do mar,

e reparei que a estava a levar a sombra a mau porto, como se os vestígios

dissessem apenas coisas com sentido

e o tempo tivesse medo dos cânones com A grande e dos buracos dos queijos da Frísia.

Cresci a segredar os olhos ínfimos da minha gata e o tufão que o cão Ulisses

guardava nos torrões de terra que partilhávamos dentro do tanque do quintal

onde mercadejavam cavalos de tróia e versos e autos do António Ribeiro Chiado.

Cresci a ver as perdizes a transformarem-se em nuvens baixas,

faíscas a alta velocidade.

Bem sei que era hora de voltar à estrada e de pedir boleia às avalanches.

Nesse tempo, entre o xilofone e o iPhone existia a distância de um touro.

Confesso que o meu touro era um galgo de carvão:

Um som batido pela fúria das ondas a galgar bonecas frígidas de plástico,

dois passos para o lado na arena de Mérida onde já havia máquinas de onde saíam

laranjadas e a Maciel servia para as punhetas

nem sempre conseguidas

do ainda jovem Pedro Almodóvar.

Cresci dentro de um xilofone a sorver as mais variadas das doenças divinas.

Júlio César foi meu irmão.

E continuo ainda hoje na sala de jantar entre guardanapos vincados,

cristaleiras cheias de enciclopédias de vidro

e as sirenes à porta da Mimosa (que é um templo omnívoro de Lisboa).

Teria segredado, nessa altura: os textos entornam-se no fundo dos patamares.

Muitas vezes nem chegam a ser.

Nascem no patamar egeu que era o xilofone dos gregos

e morrem no patamar da palha ou no patamar morto que são máquinas de música

com diáspora

que acreditam que há mudanças de estação

depois do ponto morto.

Cresci a escutar as flautas no meio dos eucaliptos que secaram as fontes.

Cresci no meio de textos desaparecidos que avançavam para a frente de batalha,

depois de terem esperado a vida inteira por um ponto morto muito desejado.

Uma frente de batalha é a Madalena Iglésias sem Pedro Almodóvar.

Uma devastação em cidade nenhuma, mas tão arrasadora

quanto a avalanche a que eu pedira boleia, perdido algures entre Lille e Calais,

corria o mês de Maio

e as perdizes já se tinham transformado nas nuvens baixas

que cobriam todos os patamares.

Apenas segredei o mapa da horta seca no dia em que disseram que uma simples mó de granito

faria circular as esferas de todos os relógios.

Uma esfera é uma trepadeira abraçada ao pátio, uma casa do avesso

ou um lugar proibido que serve para acender a luz que bate nas clarabóias.

(ao longe, no estuário, havia dragas e a curvatura dos grandes segredos do mundo cabia

na infestação dessas águas que eu observava do mirante

como se a maré gritasse a forma de um ângulo raso)

Por vezes, dava-me a impressão que as esferas tinham diâmetros circulares.

Mera ilusão óptica de quem há muito se tinha sentado de costas voltadas

para os quatro pontos cardeais a sondar o rosto da morabeza e os textos que já não existem.

Era tarde, tínhamos acabado de comer os sargos e alguns figos,

e eu estava ainda a segredar o mapa da horta e a sinalizar as ladeiras

que incorriam na escuridão da rua,

quando eles deixaram de fumar e se voltaram a sentar à volta da mesa.

Era o regresso.

Era o regresso,

para que pudéssemos regurgitar os argumentos.

Lembremo-nos que a ruminação é uma forma de enxertia própria dos dias vazantes,

quando uma ou outra certeza por cegar ainda persiste.

E eles disseram em coro, encostando os gargalos à boca:

O regresso é o ofício do vedor que ascende à sua sombra subterrânea.

O regresso é a região da morte que reacende as buganvílias perdidas.

O regresso é o atlas que impede a degustação plena das suas escritas.

O regresso é – numa palavra – a ressurreição da espera.

(ou tão-só o rei mago que desistiu de perseguir os cometas, as estrelas, as mirras

e outras modalidades não menos severas de subnutrição).

A verdade é que ninguém troca um axioma por um corpo dentro de outro corpo,

dizia o Horácio da teoria das cordas.

Concordaram todos.

E em coro pousaram as garrafas e cuspiram a escuridão.

A luz entrou na casa e trocou a imagem dos azulejos

(pilastras amareladas e um obelisco levantado ao bardo)

pelos mimos que estavam na cabeça de Sófron de Siracusa

que os inventou, misturando açúcar com bufões,

devastando gaiolas de evangelhos irrepetíveis

e aventando migalhas às gaivotas e ao peixe seco dos altares barrocos.

Foi nessa altura que decidi que devia acorrer ao dia em que parti.

Pedi então boleia à avalanche e vislumbrei, num rompante,

uma nuvem sem um único adjectivo. Uma nuvem-nuvem.

Era o osso puro, o apriori discreto e sem gelatina,

o qualisigno emendado ao universo pelo senhor Peirce,

a esteira quase invisível que voava antes ainda de ser tapete,

antes ainda de se ter inventado a Pérsia.

Imaginei que descia sobre as coisas aquilo que as fazia ser.

Fosse como fosse, a nuvem-nuvem estava diante dos meus olhos e gelava.

Bem sei que uma aparição não é um milagre: é uma dissolução.

Tantos nomes que, ao olharem para Medusa, se fizeram em pedras,

diluindo-se depois em peripécias e, por fim, naquele tipo de esquecimento que abunda

no fundo dos rios ou dos canais, entre objectos e relatos perdidos,

fossem pulseiras, remos, porcelanas sem ordem ou náufragos sem corpo.

Nesse dia das dissoluções, a luz entrou na casa e trocou a imagem dos azulejos

por essa nuvem-nuvem que ria das transfusões de palavras,

do mapa-mundi a cores, da anorexia e da beleza das paisagens cor-de-rosa.

Ria até do reino que fodeu com galinhas da Índia em troca de pimenta.

E gelava.

A nuvem gelava como um igloo revirado.

Teria segredado a morte e por causa dela líamos poemas-nuvens

vindos da arca frigorífica onde se congelavam as marés.

Serviram choco frito com grelos.

E eu entendi como a memória pode ser uma pedra-pomes falante.

De tal modo que alguém adiantou que a refracção é o solfejo de dois lugares ao mesmo tempo.

Uma empatia que faz de cada agora a duração de um chafariz pausado.

(no tecto, havia lâmpadas alogéneas a suspirar a luz branca das dragas que costumam assorear o fundo dos sigilos com que se mastigam as chamuças e um ou outro soneto chamuscado).

Um agora é o osso puro que divide a matéria em lugar nenhum,

pois há lugares do corpo que são indivisíveis,

por terem acorrido ao limite de onde partiram.

Por vezes, há factores arbitrários

como naquela noite em que os perfumes subtraíram

frases que se pertenciam (não havia gelo para o Bushmills).

Teria segredado que um rito é uma coisa muito séria

ou não fosse assim que os trevos dizem o número das suas folhas.

Num rito está ausente aquela naturalidade que resiste ao cockpit

dos pilotos, quando cantado por Laura Anderson.

Outras vezes, um rito define-se pela tatuagem ou pelo penteado

(há músicas que entram pela cabeça) ou ainda pelo modo como

lapidam os dias ou fragmentam as nêsperas no fim do Verão.

Não. Um rito nem sempre é fruto do acaso. Sabe-o sol,

quando faz zapping nos girassóis e a face do crepúsculo se torna

num corrimão por onde descem as vidas passadas.

Por vezes, há factores arbitrários

como naquela noite em que as dunas se abriram e o andar se tornou baço,

pernas que eram braços, areias que eram no fim da estrada, miragens a

destempo, enfim, uma carrada de trabalho para entender a força que a maresia

faz sobre os cotovelos apoiados na mesa.

Teria segredado que a noite de chumbo dos Países Baixos também respira

nos mares interiores da Mymosa e que Espinosa entraria agora pela porta principal

com quem escuta a natureza naturada e a percebe tão em câmara lenta

que os braços se levantariam da mesa para voltar a dizer que a história

é um terço que se desfaz em cada oração que é contada.

Por vezes, há factores arbitrários

como naquela noite a saliva, o autocarro a desfazer-se no escuro e a curva

da montanha a desenhar o traço (ou a chave) para entrar

na arca que era um útero onde se recolhiam todas as espécies.

No hall de entrada vi o Noé que era feito de açorda de marisco:

uma papa tormentosa a siflar brisas e máscaras em cio

para disfarçar a azia da criação.

Eu estava ainda caído no chão e olhei-o de frente.

Percebi nessa noite que um noema é a crista que faz esquecer o galo:

um silogismo sem via verde ou uma pira para voltar a nascer e não para dar pancadinhas

nas costas a gajos como o Noé que sobrevivem desfeitos no meio da cor do asfalto.

Por vezes, há factores arbitrários

como naquela noite em que nos sentámos a falar da tabuada

e a bússola que cegava certezas se transformou

no craque do lápis a quebrar-se em duas partes.

Foi o mais belo Haiku da minha vida.

Registo audio da leitura (9 Abril 2015)