Nuno Miguel Guedes no Hoje Macau (2 Junho 2021)

«Estacionam-me enfim numa sala ao lado de outros como eu, camas perfiladas numa simetria que me pareceu inusitada, azáfama silenciosa e diligente de mais batas verdes. Mesmo ao meu lado está um idoso africano, talvez angolano pelo sotaque. Fala muito com as enfermeiras e médicas, sempre rematando da mesma forma

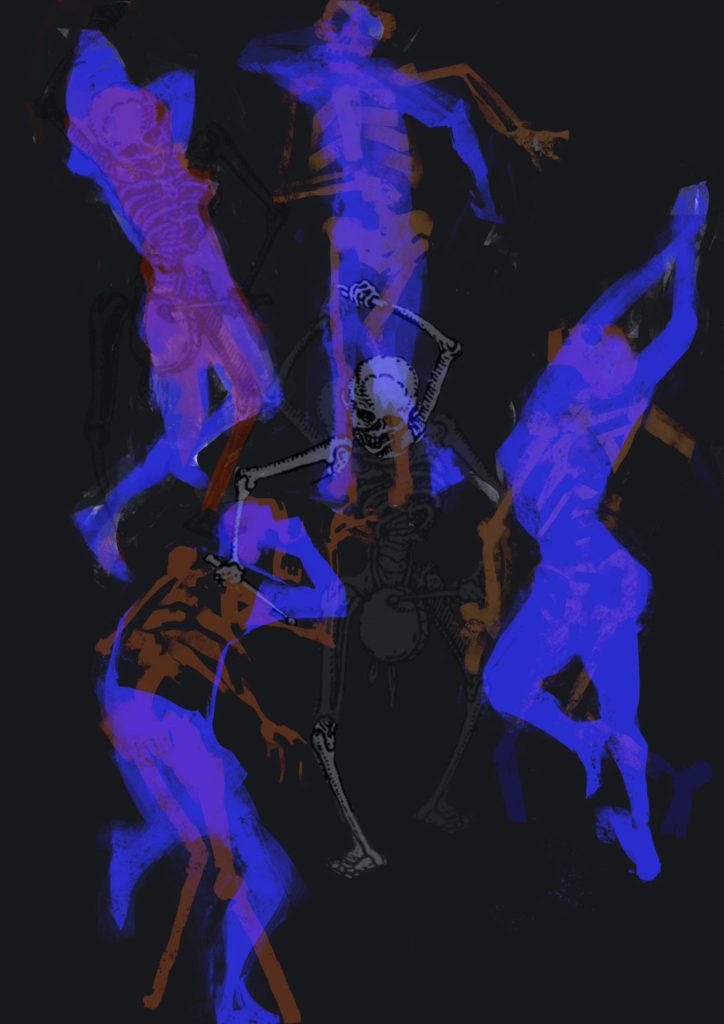

– Vamos todos morrer!, “Vamos sim, senhor Pedro”, diz uma das enfermeiras com o sorriso cansado mas gentil de quem reconhece um freguês habitual. O senhor Pedro continua a insistir no seu discurso apocalíptico e eu penso que me puseram ao lado de uma espécie de alma gémea, talvez tenha a ver com o que o sarcófago electrónico descobriu nas circunvalações do meu cérebro. Vamos todos morrer mas agora não, tenho coisas combinadas. E mesmo sabendo que dificilmente o meu fim está próximo olho para o lado e vejo os meus companheiros de enfermaria num sofrimento manso, expectante e não consigo pensar que ali cada drama é único, ali é o meu drama, um egoísmo inesperado mas real, reduzido que estou a um monte de carne e ossos, despido de todas as minhas afectações, qualidades e defeitos que nada me servem. E talvez por ter sido apanhado em flagrante com estes pensamentos uma enfermeira pede-me que me dispa para vestir o pijama do hospital. A minha resposta veio num tom de indignação circense “senhora enfermeira, um casaco às bolinhas e calças aos quadrados? Recuso, tenha paciência, apesar de tudo tenho uma reputação a manter” e recebo um piropo amável para me acalmar “sim, percebi que o senhor Nuno gosta de estar elegante”, o que sendo simpático é difícil de acreditar para quem naquele momento está com a cabeça ligada. »