Luís Carmelo no Hoje Macau (8 Junho 2021)

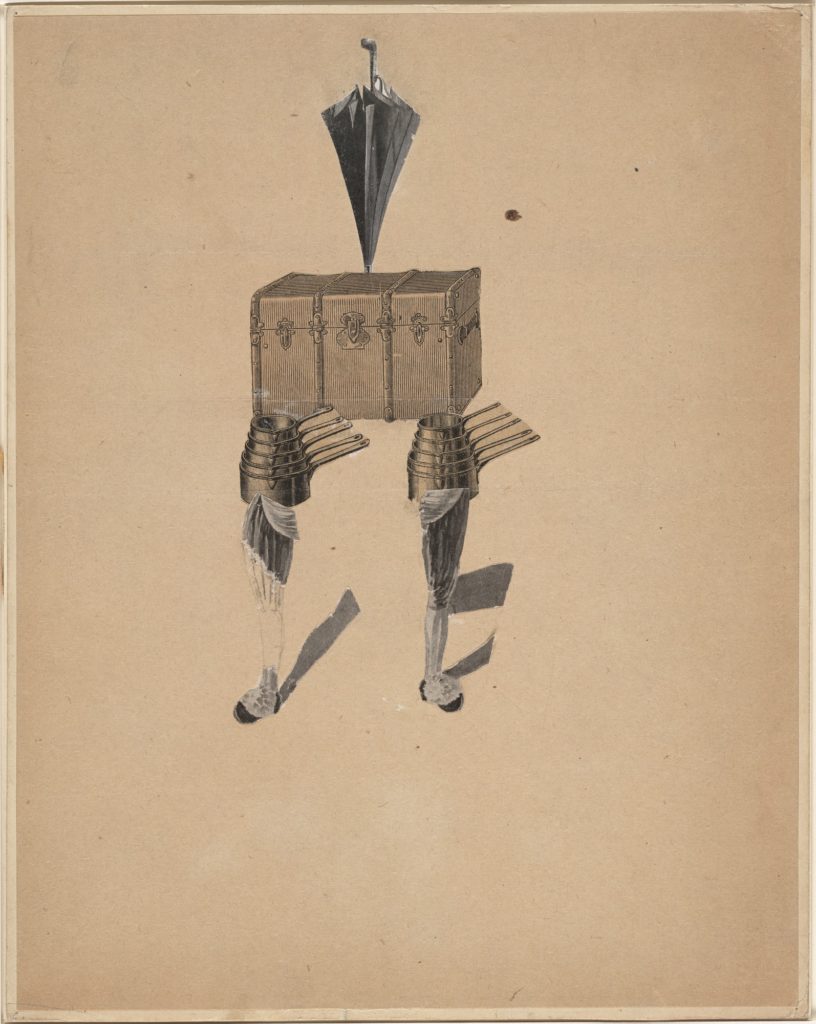

«A noite é de um temporal tão ameaçador que, não obstante, desperta em Erik a vontade de percorrer os dois mil quilómetros que o separam dessa mulher. A silhueta que na fachada da frente observa os passos do jovem holandês volta a sentar-se, mas sem nunca abandonar a tempestade que enche a escuridão do céu de lés a lés com flocos maiores do que telhas, centelhas esbranquiçadas que despregam a construção da noite. Sobre a mesa coloca um plástico azul cortado à medida e é nos limites desta capa – tão parecida com um oceano domesticado – que seguirá os percursos de Erik. O tempo que irá passar é o das formigas que reatam sempre o mesmo trajecto, sem que, pelo menos aparentemente, o questionem.

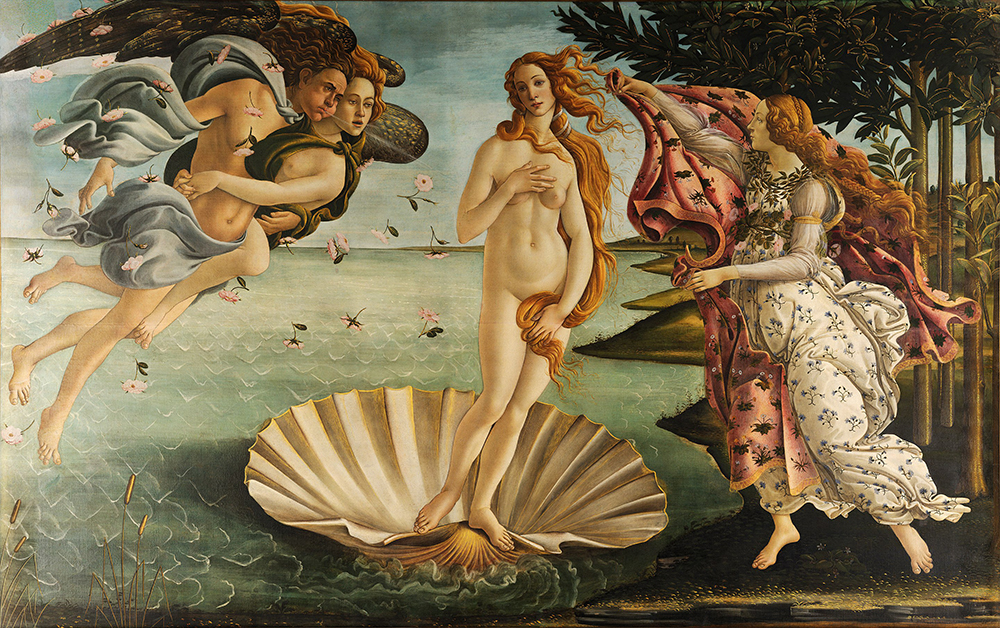

O mais grave de tudo é que, entre o muito que sabe, Erik está agora ciente de que ela o esqueceu. Também ele faz parte da longa lista de esquecimentos dessa mulher, chamemos-lhe Laura. O esquecimento é um potente glaciar que não escorre do mesmo modo ao longo do seu curso. Por isso Erik parte em viagem para tentar alterar a ordem das coisas. Surge agora numa praia a calcorrear a beira-mar em passo largo, cada pegada é um véu que se rompe ou o corpo ideal que avidamente procura. Junto à arriba que avança em desfiladeiro até ao pequeno cabo, vê desenhados na areia os contornos precisos de Laura: os cabelos gravados em espinha sobre os volteios da cintura e o vinco que define a boca virado para os pés que deslizam sobre a sua própria invisibilidade. Toda a imagem contradita a sua enorme presença.

Com a máquina de escrever assente no plástico azul, a silhueta hesita entre seguir a tempestade que ainda se abate sobre a janela ou tocar com os dedos nas assimetrias do teclado. Em ambos os planos, Erik cansa-se de procurar a sua amada e, numa das muitas noites da sua demorada estadia em Portugal, sonha com um sem número de figuras – iguais à que viu desenhadas na areia – a desembarcarem na praia. Entre elas distingue-se um rei com a cabeça cheia de grinaldas que se diz hermafrodita. Tal como Laura, esse excêntrico rei anda lentamente e de cabeça baixa como que à procura de algum sinal, primeiro na areia e depois já em terra firme. Talvez a atenção o atraia às flores amarelas do centauro das areias, aos goivos violetas das dunas ou apenas às orquídeas silvestres que são brancas como a neve do grande temporal.»