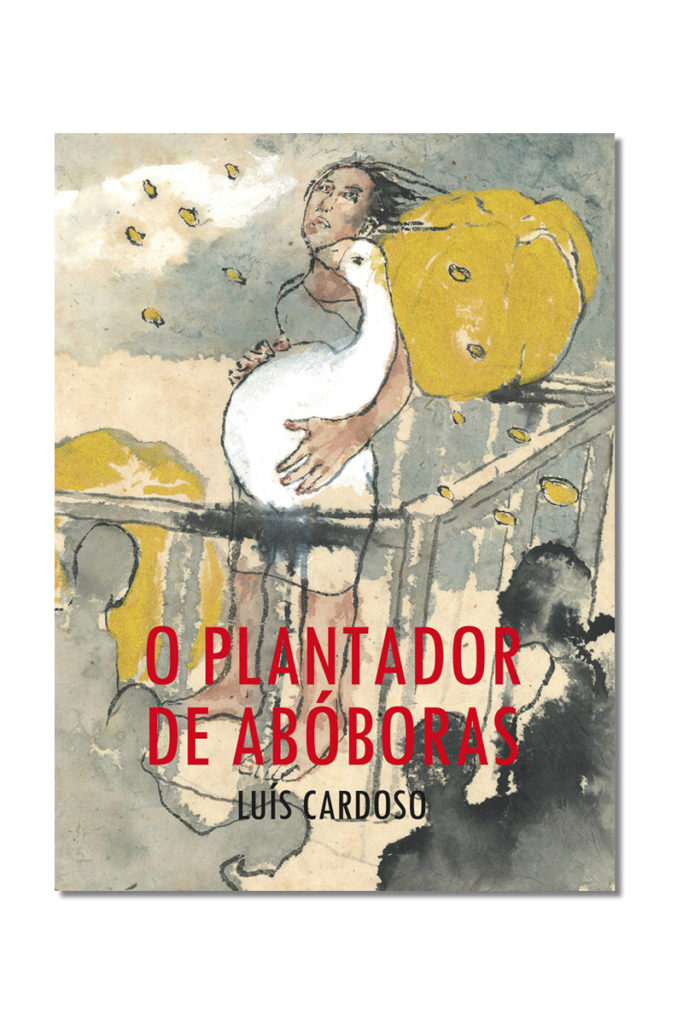

«O Plantador de Abóboras», de Luís Cardoso, está entre os semi-finalistas da edição deste ano do Prémio Oceanos.

Abysmo

Tropeçar parado

João Paulo Cotrim, no Hoje Macau (25 Agosto 2021)

Horta Seca, sexta, 6 Agosto

São que nem moscas, as coincidências. De pouco serve sacudi-las (saudades dos verões em que me perdia a vê-las em nuvem no centro das assoalhadas). No exacto momento do reencontro com o Mário [Gomes], o frigorífico que me acompanha desde o século passado resolve resolver-se, como quem diz, desistir. Ora na sequência de uma das conversas com que atravessamos densas planícies e afastadas geografias, lamentando-me eu de não ter atingido a compreensão leitora com o alemão escolar, impedindo-me, portanto, de mergulhar nos seus romances e outras experiências, o Mário propôs-me primeiríssima e prometedora versão de uma «Elegia do Frigorífico». Cruzando ensaio a mostrar costuras e autobiografia a escondê-las, com mestria e ritmo alucinante, interroga-se sobre «o coração da casa», o mais importante dos electrodomésticos da vida moderna (estou confuso, com tanta treva: moderno é hoje?). Será ficção, mas o real exige-nos que os planos se cruzem. São que nem abelhas, as metáforas.

Úteis e quase sempre amistosas. Ou me engano muito ou estará bem conservada em «no frost» esta do frigorífico enquanto modernidade, extensão da habitação, a técnica que conserva a natureza, elemento unificador, termómetro de muitas saúdes. O texto pensa e transpira, o texto ri e dá prazer. O texto desmultiplica-se em micro-histórias, pequenos cubos refrescantes, sonhos. «(Sonho muitas vezes com textos, mas nunca é fácil reconstituí-los depois de acordar. Se me treinasse em sonhos lúcidos, talvez pudesse escrever livros inteiros plagiando os autores imaginários e menos imaginários que escrevem os livros que leio nos sonhos. Seria o crime perfeito.)» A língua resistirá aos ataques de links e hiperlinks? E que uso dá a arte aos móveis do gelo? De que modo vivemos o que habitamos?

«Argumentos contra o frigorífico há muitos, embora não me venha à cabeça nenhum que seja estritamente de ordem estética. Achar que o frigorífico é um objecto pouco bonito, afirmar que não há drama humano no frigorífico, ou suster que antes do frigorífico também nunca houve nenhuma grande obra de arte em que o protagonista fosse um baú ou um lavatório: nada disso são argumentos estéticos, mas apenas o reflexo de falta de sensibilidade. Objecto estético pode ser tudo. Deve ser tudo. Se não andamos sempre às voltas com as mesmas coisas.»

Dei-me por mim, uma noite destas, a lamentar não me ter despedido devidamente – o que quer que isso pudesse ter sido – do Zanussi antes da chegada deste Samsung, redondo a roçar o sensual e sem precisar de produzir massas de gelo para manter o fresco essencial.

Europa, Lisboa, terça, 17 Agosto

O projecto que me riscou o segundo fechamento, o «Diário das Nuvens» (https://abysmo.pt/diario-das-nuvens-de-joao-francisco-vilhena-e-joao-paulo-cotrim/), se por um lado me obrigou a um exercício nunca antes praticado de escrita diária, acabou sendo álibi para o crime exemplar de adiar as tarefas que, apesar do fim do mundo, floresciam assim ervas daninhas. No final daquelas voltas aos 80 dias, sobravam malas por desfazer e roupa para arejar, pdf para carregar e filmes por terminar, de modo a fazer a ligação ao que se seguiria: livro e exposição. A abertura foi depois fissura na barragem e não pararam mais de fluir afazeres em cima da apatia que se erguia montanha rochosa.

Passaram-se meses sem me atrever a voltar ao assunto, aliás, os meses passaram pelos assuntos todos expondo-os em ferida. Até que. Os braços dos moradores de quintos andares estreitaram-se ali a Campo de Ourique, sem batalha nem milagre. Resolvemos resistir à tentação de redefinir o conjunto, limpando arestas, mas com isso perdendo espontaneidade. Dobra aqui, dobra ali, logo o livro e depois a exposição – com primeira e entusiasmante paragem na Livraria de Santiago, em pleno Fólio – ganharam as formas de origami. Para não variar com o João [Francisco Vilhena], lançou-se sobre a mesa cubo de ideias capazes de quebrarem o quebranto, ainda que os planos não parem de brotar em pantagruélico excesso. São mais os olhos que a barriga.

Tomei balanço e fui, então, saltar de nenúfar em nenúfar a ver até onde me mantinha em andamento e para dedicar, já agora, leituras aos objectos capturados e ao que continham de olhar do artista, pois o propósito foi sempre o de entrar na pele e perspectiva das nuvens (estranho não se terem queixado do atrevimento em horas de «cancel culture»). O telefone vibra em descontrolo, ignoro-o com assustadora facilidade e teimo em fixar-me no retrato #70 (algures na página). Que dizer?

«Continua sem prazo de validade a ideia peregrina de que a fotografia se limita a mostrar a bruta realidade, mais real que o real. Tanto nos dá acesso ao que não descortinávamos, no caso do instante pertencer à própria substância do movimento, aquele entre-gestos de que o olho preguiçoso não carece para interpretar a coreografia. E ainda aquela fixidez marmórea permitirá doravante detectar em autópsia os detalhes que nos abrem acesso de corpo inteiro ao que acontece. Pois finge tão completamente que chega a fingir a realidade que deveras vai sendo. Estes tons outonais de souto a celebrar a luz parecem indicar aquele precioso momento do pôr-do-sol. Um dia de cada vez, outra vez. A luz que tomba esvai-se, não indo no real que se esconde no real. Não deixa de conter artimanhas de começos que sobem da raiz do negro aos azuis, os quais, por sua vez, parecem querer dobrar-se sobre andrajos amarelos que fogem, que se soltam, que se desfazem. Que esconde tal comércio das cores entre si e com a luz?

Depois os confins surgem líquidos, indefinidos, insistindo na imaterialidade do conjunto. Alguma vez a pintura se acaba? Se fosse quadro tinha fronteira. Há metafísica bastante e portanto nenhuma em sacrificar a agitação dos afazeres à réstia sublime do desperdício.”

Abrir corações

João Paulo Cotrim no Hoje Macau (18 Agosto 2021)

«Paredes de Coura, quarta, 10 Agosto

Calhou que a primeira saída de Lisboa – e quem diz Lisboa, diz casa – em mais de um ano tenha sido a esta terra no coração do Norte (E do palavrão: pontuar cada frase com um sonoro caralho ajuda a mudar a cor de algumas faces e o alinhamento dos pensamentos de risco ao meio.) Integrado em Ciclo de Polinização, o concerto que fechou o dia da terra esteve na boca e gesto dos «No Precipício Era o Verbo». Não sei se alguma vez se aplicará à polinização, mas estou em crer que exactamente ali, no límpido lugar inicial e a pretexto do «Realizar: Poesia», se fechou um ciclo. O que começou por ser dança entre o contrabaixo do Carlos [Barretto] e as palavras, sobretudo do Zé [Anjos], mas também do António [de Castro Caeiro] e do André [Gago], foi ganhando complexidades, convocou as interpretações do André [da Loba] e tornou-se objecto-livro com cd, que recolhe o mistério de um redondo conceito. Na viagem pusemos a rodar também o disco, que há muito não ouvia. E surpreendi-me com a maturidade sobrante, na evocação de várias infâncias e fragilidades, no prenúncio de dias difíceis, de múltiplas doenças correndo a urbe.

Apraz-me bastante este acompanhamento dos ensaios, a mecânica dos bastidores, a tentativa e erro, a fragilidade de cada recomeço, um estar por dentro, mas perto da porta, talvez à janela. Desta matéria intermitente se faz a carne do editor: está e não está. Sempre na dúvida se traz com ele algum pólen. (Algures na página, foto da Graça [Ezequiel] que acende e apaga as luzes dos poscénios).

Apesar do sólido espectáculo no coração da cidade-campo que é o coração do Norte, ficou claro que está na altura de semear e logo colher novo repertório, fazendo evoluir o conceito, integrando a imagem enquanto instrumento em diálogo, multiplicando, ainda e sempre, as possibilidades. Nestes cinco anos, foram muitos os projectos de palavra dita em palco em diálogo de muitos modos com a música e este verbo em partilha contribuiu sonoramente para abrir precipícios. Há agora que ouvir o pulsar dos caminhos de cada um dos por aqui andam nas cordas (vocais, do contrabaixo, cabos de navio, arames de funâmbulo). Paira por aqui uma alma, talvez penada, que seria pena deixar desvanecer, tal a neblina das madrugadas semeadoras.

Este caloroso lugar rima bem com ideias tocadas assim, pela naturalidade com que cruza cultura com território, o relâmpago com o quotidiano. Não outro lugar onde as culturas várias se polinizem deste modo inspirado. Há sempre novo projecto a fervilhar e oiço agora o da «Orelha», centro que partirá do som para criar educação. Tenho para mim que o Vítor [Paulo Pereira] cultivou a presidência da Câmara como se um carvalho na serra se tratasse. Passam estações e fogos, secas e tempestades, e continua emitindo aqueles magníficos tons vermelho vivo da sua folhagem, mudando ao sabor e saber do dia. E a erguer-se na paisagem, acolhendo quem perto habita. Ou os bichos que passam.»

As Viagens de Gulliver – Sexta parte

Paulo José Miranda, no Hoje Macau (17 Agosto 2021)

«O que está aqui em causa é a incapacidade de o humano ser coerente com a razão, isto é, de ser racional. A despeito de alguma coisa nos fazer mal, e nós sabermos disso, ou que nos possa vir a fazer mal, nós não a deixamos de fazer ou de ingerir. Ora, segundo o ponto de vista da razão isso é absurdo, uma contradição inaceitável. No fundo, estamos perante aquilo que era o projecto dos estóicos, em que o humano se propunha a agir em concordância com o que pensava. O estóico é aquilo que pensa. Ou seja, contrariamente à maioria das pessoas, o estóico sabe que o tabaco faz mal e não fuma, sabe que não se deve enganar os outros e não engana, sabe que não deve entregar-se às paixões e não se entrega. Para o estóico o conhecimento faz sentido, isto é, o conhecimento que tem do mundo e da mecânica do humano fá-lo agir em concordância com esse conhecimento. Ou seja, o estóico diz «assim devo agir e assim vou agir». Pensamento e vontade unem-se. É o que mais se aproxima de uma filosofia ética racional.

Evidentemente, também poderíamos falar dos epicuristas. Tanto epicurismo quanto estoicismo são filosofias de ascese. Mas estas filosofias ascéticas e racionais advinham, contudo, do conhecimento da mecânica da alma humana. Mais os epicuristas, evidentemente. Será com Kant, na sua Crítica da Razão Prática que a razão se torna um mandamento, isto é, um a priori transcendental, a priori do humano, e não uma consequência do conhecimento da mecânica da alma humana. Ou seja, do mesmo modo que para houyhnhnms ir contra a razão é uma auto-contradição, assim aparece em Kant. O filósofo que mais nos mostra o ponto de vista deste povo de cavalos é precisamente o filósofo alemão de Könisgberg. Aquilo que faz com que não sejamos auto-contraditórios é o que Kant chama imperativo categórico. O imperativo categórico exige que cada um de nós aja apenas segundo uma máxima que possa ser uma lei universal. Exercer uma acção contrária a uma máxima universal, isto é, a uma máxima que seja boa para todos, que não prejudique ninguém, conduz ao absurdo. O exemplo mais conhecido de Kant é também aquele que podemos encontrar ao longo de toda a quarta parte do livro de Swift. Pergunta Kant: «Poderia alguém mentir em seu benefício ou de um ente querido ou em favor de toda a humanidade sem cair em contradição?» A resposta é: «Não, pois a mentira não pode ser uma máxima universal.» O imperativo categórico em Kant é uma forma a priori, pura, independente do útil ou do prejudicial. É uma escolha voluntária racional, por finalidade e não por causalidade. A razão é a condição a priori da vontade. O humano enquanto ser racional que é não pode ir contra o imperativo categórico sem que deixe de ser racional. No fundo, Kant descreve o mundo dos houyhnhnms e não o nosso mundo, que é muito mais próximo dos laputaneanos e dos yahoos.»

Um SG Ventil, se faz favor

Valério Romão, no Hoje Macau (13 Agosto 2021)

«Em criança abominava o cheiro a cigarros e como nos anos oitenta, em França, já se faziam algumas campanhas antitabagismo, eu, tentando juntar o útil ao agradável, massacrava o meu pai até ao ponto de ele preferir fumar no alpendre, ao frio e à chuva. Quando trazia uns amigos para casa, nada a fazer: juntavam-se na sala e dali só saiam quando tivessem prodigalizado o mais perfeito nevoeiro dickensiano.

Eu afirmava, naturalmente, que nunca fumaria um cigarro na vida. Como todas as crianças, tinha absoluta confiança nas minhas convicções. Fumar era coisa de velhos. Um hábito pouco salutar adquirido na errância e na pobreza. O meu pai começou a fumar muito cedo. Nunca lhe foi dito que os cigarros o iriam matar – como o fizeram. Fumar estava na moda. Era – senão saudável – perfeitamente inofensivo. As pessoas fumavam em todo o lado. As celebridades fumavam. Se o tabaco fizesse mal, elas não o fariam. A lógica era inatacável.

Comecei a fumar com quinze anos. Roubava tabaco ao meu pai, à noite, e fumava na escola. Toda a gente que aspirava a não ser olimpicamente ignorada fumava. E, nas matinés de domingo à tarde, bebia. Eu não gostava de beber. Não gostava do sabor da cerveja. Não conseguia perceber como é que alguém podia suportar aquele sabor só para, passado apenas meia hora, rir-se do ziguezaguear de uma mosca para, no momento seguinte, descambar num choro freudiano. Eu pedia uma imperial e ficava ali hora e meia a fingir beberricá-la. Quando tinha sede, ia à casa de banho beber água da torneira.»

A Caixa dos Morcegos

Luís Carmelo, no Hoje Macau (12 Agosto 2021)

«Foi há quase trinta anos que passei as férias em Saint-Nazaire, na foz do Loire, e lembro-me de que me sentia agitado. O mais fidedigno dos cansaços pertence àquela família de ócios que se arma em complacente: a liberdade reduzida apenas a ser livre sem que os limites (que afinal a definem) se tornem claros. A bruma a recobrir o fim do dia. Ao entrar no autocarro, no início da viagem de regresso, relembrei o meu corpo em câmara lenta a percorrer as salas de aulas e eu sabia que, naquele momento, as mais diversas substâncias orgânicas, além dos iões e da água, passavam de célula para célula, rasgando fronteiras. Passavam através de pontes ditas citoplasmáticas.

E ela logo me encostou o pé debaixo da mesa e sorria bem menos corada do que há uma hora. O caminho para a velhice é um cruzeiro de gladiadores no meio de um oceano furioso e eu, pelo meu lado, sentia-me estranhamente tranquilo, quando comecei, a pouco e pouco, a tentar explicar: “No mundo das religiões do livro, da tradição hebraica à cristã e depois à islâmica, desde o segundo milénio a.C. que a vida é explicada em função de uma promessa que visa um mundo perfeito (redenção religiosa para uns, redenção ideológica para outros, conforme as épocas e os lugares). E sempre houve dois tipos de postura nestas culturas: uma postura de paciência (aguardar o cumprimento da promessa com a devida resignação) e uma postura de impaciência, baseada na exigência do cumprimento instantâneo (hoje, agora e aqui) do prometido mundo perfeito. A história está cheia deste tipo de movimentos. Radicalismos religiosos e ideológicos já no mundo moderno”.

No dia em que abri a caixa de cartolina e larguei os morcegos no ar em pleno conselho científico – foi na altura um verdadeiro escândalo -, ela foi a única colega a abordar-me para me felicitar pelo boicote simbólico. O que não pôde compreender é que o meu gesto fora tudo menos simbólico. Eu já deitava a universidade pela boca e nem me dava conta disso. Estava a lembrar-me desta fase recente da minha vida, quando vi terra ao longe.

De repente, o deck encheu-se de gente eufórica, fora de si: corpos de popelina a tornarem-se esguios numa voragem com as cores de El Greco, braços no ar sob a forma de mastros que se esfumavam numa farinha colorida, mastigável. Fiquei estático no meio desta humanidade de manequins e, ao mesmo tempo, a insinuar-me cada vez mais ao corpo dela que encostara, entretanto, as suas pernas às minhas. Respondi-lhe que sim: os radicalismos desejam que as visões prometidas aconteçam na realidade e no imediato. Terra à vista, terra a conquistar. E o mais curioso é que a tecnologia ofereceu tudo isso como presente ao mundo. Pelo menos, fê-lo através de simulações. Pergunto eu: para que interessam as religiões e as ideologias, se os aparelhos tecnológicos nos dão hoje instantaneamente (e com prazer imediato) o que mais desejamos? Não, não nos dão o paraíso, mas dão-nos a sensação de que tudo está ao nosso alcance. Deste modo, a velha promessa cumpre-se, ainda que não se cumpra o que ela prometia. »

Passado a ferro

João Paulo Cotrim no Hoje Macau (11 Maio 2021)

«Horta Seca, Lisboa, sexta, 6 Agosto

O veneno da indecisão não resulta de cálculo algum das probabilidades, de sombra de avaliação com conta, peso e medida. Nem mesmo uma espera, esperançosa ou derrotista, tanto faz, de que um acontecimento se apresente, chegue e empurre, expluda e resolva. Pura e simples paralisia, disso falo: o viandante perdido em pleno cruzamento sem que a razão encontre migalhas, pistas, evidências – assim se diz agora a torto e a direito – que sustentem a escolha de rumo. Nevoeiro, portanto, e não noite, que mesmo no breu mais cerrado se distinguem formas.

Em setembro próximo, cumprir-se-á uma década sobre o momento chão em se imprimiu por primeira vez a palavra abysmo na qualidade de marca e nome. Não era ainda editora, antes brincadeira. (Uma vida inteira a brincar com coisas sérias e depois ainda te admiras, digo eu de mim para mim.) Demorou mais do que um ano para o projecto se impor com a lâmina da pergunta: e por que não? Confesso que por estes dias o fio da navalha diz: para quê?

Chegámos a pensar em escrever isso mesmo para dar cobertura ao esforço que significará abrir um pavilhão na Feira do Livro de Lisboa. Preferimos aniversários que abram para o futuro, ainda que lhe oferecendo as costas, como mandam os antigos, por estarem os olhos no percurso feito. A dúvida venenosa cresce, agravada pelo facto de não ser tempo de festa. Como assinalar a data sem nos deixarmos tragar pelo comemorativismo, invariavelmente rotineiro e bacoco?

Ainda esteve em cima da mesa com o Jorge [Silva], uma frase de cada livro em cadáver esquisito, entre o divertido e o simbólico. Afinal, os muros daquela assoalhada no Parque dirão com singeleza e grito tão só alguns dos títulos que foram sendo experimentados neste longo período, muito longe da totalidade, nem mesmo com o esforço da abrangência. Terão que me perdoar os autores, por instantes e ali sem-título, mas o critério foi quase só a sonoridade, o despertar de um espanto, a estranheza. Há dez anos que andamos a dizer, a fazer nas entrelinhas, sem sair da encruzilhada, em carrossel. Mas cada nome possui voz e luz, que por aí circulam, dando sinal de vida discreta, mas pulsante. Mesmo os esgotados não se esgotaram. Resultam de inquietações, experiências, ânsias, gozos. Nenhum se renega, cada qual mantendo a força de um sentido, ainda que esquecido, sumido ou extraviado. Cada um erguido pelo somatório dos esforços, misto de laboratório e sapataria.

Adiante veremos se o nevoeiro dispersa para mais passos e outra conversa.»

As Viagens de Gulliver – Quinta parte

Paulo José Miranda no Hoje Macau (10 Agosto 2021)

«Quanto ao sentido comportamental e não ontológico podemos ver o modo como Swift nos mostra o desprezo com que os habitantes de Laputa olham Gulliver, por este não ter bom ouvido musical. Leia-se: «Ainda que não me seja possível dizer que me trataram mal nesta ilha, devo confessar que me sentia muito abandonado e, de certo modo, olhado com desprezo. Nem o príncipe nem o povo se mostraram curiosos em relação a qualquer tipo de conhecimento, além da matemática e da música, no que eu me encontrava muito abaixo deles, e era por isso olhado com muita indiferença.» (163) Swift mostra-nos assim algo muito comum no comportamento humano através dos habitantes de Laputa: nós tendemos a desprezar aqueles que não partilham os nossos conhecimentos ou os nossos interesses, ainda que possam até ser mais sábios do que nós. Mesmo julgar que a sabedoria é melhor do que a ignorância, pode ser visto como um modo viciado de nos vermos uns aos outros. Não digo que seja, não estou a afirmar que a ignorância seja melhor ou tão benéfica para a comunidade quanto o conhecimento, estou apenas a afirmar que pode ser visto como um modo viciado, um modo estritamente humano de ver, tal como os habitantes de Laputa em relação a Gulliver. Veja-se esta passagem maravilhosa: «Havia na corte um grande senhor, parente próximo do rei, e por essa razão tratado com muito respeito pelos demais. Era opinião universal que se tratava da pessoa mais ignorante e estúpida que ali vivia. Tinha prestado à coroa serviços eminentes, tinha grandes dotes naturais e adquiridos, realçados pela integridade e pela honra, mas tinha tão mau ouvido para a música que os seus detratores contavam que muitas vezes o haviam visto bater o compasso errado;» (163-4) A despeito do senhor ter grandes dotes naturais e adquiridos, realçados pela integridade e honra, não deixava de ser criticado e alvo de chacota devido ao seu mau ouvido para a música, que era fundamental para os habitantes de Laputa. Quantas vezes não vemos pessoas íntegras e honradas serem alvo de troça devido a não configurarem o ponto de vista da comunidade? O que está aqui em causa nesta apresentação de Swift é o modo como os preconceitos, isto é, aquilo que tomamos por certo e necessário, a despeito de nenhuma prova a favor ou contra, nos impedem de ver o outro com justeza. »

Fios Invisíveis

João Paulo Cotrim, no Hoje Macau (4 Agosto 2021)

Biblioteca, Grândola, sexta, 16 Julho

O Luís [Cardoso] lá foi contar ainda uma vez das mulheres da sua vida – a mãe que se desdobrou em mais mãe de onze além dos onze iniciais, a namorada que foi ao encontro das balas assassinas – afirmando assim e sem quebrar o mistério a força das vozes femininas no seu romance-poema, romance-rio. Omnipresentes, quase invisíveis, comme d’habitude. Acabo de saber que quem lhe lança a pergunta, em acto de apresentação, e há muito o lê daquele modo íntimo como só a tradução, a Catherine Dumas assinará recensão para a Colóquio Letras.

Dá-se a reunião bem acompanhada em dia quente, neste espaço novo, que contém rios no coração dos muros, por haver ali uma belamente desarrumada exposição da Ana [Jacinto Nunes], na qual se incluem as ilustrações que abrem aquela «sonata para uma neblina». Esquecendo as salas, exemplo de uma arquitectura fechada sobre si, ignorante de funções e destinos, ali se encontram dezenas de rostos em pose. Gosto do jornal que diz ao que se pode ir, sujando as mãos, com singeleza, sem contar em demasia. A pintura da Ana, para captar a vida, surge sempre irrequieta, como que inacabada, a caminho de outra coisa, o gesto do pincel em busca da forma exacta das suas personagens, esculpidas na cor e respectivos movimento e temperatura, mulheres e animais, abraçando-se, quebrando fronteiras, celebrando nevoeiros. Um jazz no qual o tecido pode ser instrumento. Invariavelmente, os rostos olham-nos, desafiam-nos para diálogo em fluxo, fonte brotando da fronte. Oiço dos vários quadrantes que só somos na mistura com o natural. Nasceste da cor e a ela voltarás. Aqui e ali, as peças de cerâmica sublinham isso mesmo pois abrigam raízes, fazendo nascer do barro cortinas de verde, bambus onde se escondem os ventos, outros verdes esguios que podem bem dar pássaros. «Entre nuvens e papiros», assim se chama a mostra e no nome se (des)arruma o assunto.

As Viagens de Gulliver – Quarta Parte

Paulo José Miranda, no Hoje Macau (3 Agosto 2021)

«Sim, nós vivemos como se não existíssemos. Vivemos como se tivéssemos de seguir determinadas normas e comportamentos, como se a nossa existência não tivesse nada a ver connosco. Na verdade, de modo geral, nós não existimos, seguimos os outros. Não apenas o que vemos e o que ouvimos, mas também o que achamos que deve ser, sem qualquer investigação acerca do assunto. De modo geral, vivemos naquilo a que Kierkegaard chama de estádio estético da existência. Mas isto não é análise que caiba aqui. O que cabe aqui é que estes estranhos seres viviam num mundo à parte, e precisavam de alguém exterior a eles que os fizesse reparar ou darem-se conta do mundo e, concomitantemente, dos outros ao seu redor. Esta descrição deste estranho povo, se pensarmos bem, não nos é assim tão estranha quanto parece. É bem verdade que não andamos com batedores com varinhas ao nosso lado, a lembrarem-nos de quando temos de falar e de quando temos de ouvir. Mas bem que podíamos ter. Pois na verdade, e é isso que Swift percebe bem, de modo geral o humano está fechado em si mesmo sem prestar real atenção aos outros ou até a si mesmo. Nós na verdade não prestamos atenção a nada. A nossa atenção está continuamente a ser diluída em outra atenção à frente e assim por diante sem que nos detenhamos no que quer que seja. E se isto ao tempo de Swift era completamente claro para ele, nos nossos dias de smartphones e de computadores é escandalosamente visível para todos nós. Este povo somos nós, na verdade, povo esse, que só mais tarde entendemos, é o oposto do povo dos cavalos, na quarta parte do livro.»